木の家を知る

ヨーロッパは「石の文化」といわれるのに対し、日本は「木の文化」と言われています。

世界遺産条約に登録された世界最古の木造建築物である「法隆寺」は、柱、梁などの主要構造材には1000年以上を経たヒノキが使用されています。

ヒノキは、千葉工大の小原二郎教授の研究によると曲げ強度や圧縮強度は200年ぐらいまでは少しずつ増大し、その後は漸減し1000年経った今日、創建当時とほぼ同じ程度の強度を保っているとされています。

法隆寺は、創建から1300年余を経ていますが、さらに1000年以上は今日の姿を持ち続けるであろうといわれています。

木は伐られて建築物に使われてからもなお生き続け、その美しい姿を保っているのです。

「木の家っていいよね」って感じるのはなぜ?

私たちは、年輪や木目を見ると、何かしら心が和むのを覚えます。これは日本の美意識や自然観によるものといえますが、なぜ木造住宅に快適さを覚えるのでしょうか?その1つに「木目」が要因だと言われています。

東京工業大学の武者利光教授のグループは、電気通信の際に生ずる電波の揺れ(通信雑音)の1つである「f分の1の揺れ」が快適さと関係があると述べております。つまり、「規則的」なものと「不規則的」なものが調和状態のとき「f分の1の揺らぎ」であるとし、その時、人々は心地よさを感じるというものです。

これを身近なものにあてはめると、物の手触り、模様、美術、音楽にいたるまで「f分の1の揺らぎ」をもつものがあることがわかりました。例えば木の柾目模様、イグサを1本1本編んだ畳、太さのまちまちな手打ちうどんなど、それぞれが全て画一的でなく、ところどころ味わいのある形状をしていますが、この規則的なものと不規則的なものが調和されている状態に、やすらぎを覚えるというわけなのです。

プラスチックや金属に木目模様の印刷されたものや、木目が印刷された紙やフィルムをはりつけたものをよく見かけますが、これは木目の模様がやすらぎを覚えるために取られた一例です。

このように木目や新しい畳をみて、心地よさを覚えるのは単に感触だけではなく科学的理由に基づいているのです。

木材が持つ効用

①湿度の調節機能

身の回りにある木材を触ってみると一見水分は感じられませんが、師管という組織に、見えなくとも水分を含んでいます。乾燥状態の木材では、重量の12~15%程度の水分を含んでいます。例えば、軸組構法木造住宅に使用される柱には10.5cm×10.5cm×3mの角材が使用されますが、これにはビール3本分の水分が含まれています。そして、湿度が高くなると30%位まで空中の湿度を吸収し、乾燥するとこれらの水分を放出します。

このように、木材は周囲の湿度に応じて空中の水分を吸収・放出する、「湿度の調節機能」を持っていますが、無機質材料にはこのような作用が出来ないため結露を生じてしまうのです。

②熱を伝えにくい機能

熱が伝わる物差しとして「熱伝導率」があります。熱伝導率とは、熱の伝わりやすさを表す値を指し、数値が大きいほど熱を伝えやすいということを表しています。この熱伝導率によると、水を1とした場合、木材は0.5、鉄は105と、鉄は木材に比べ200倍も早く熱が伝わることが示されています。ちなみに、コンクリートは木材の3~4倍の早く熱が伝わるのです。

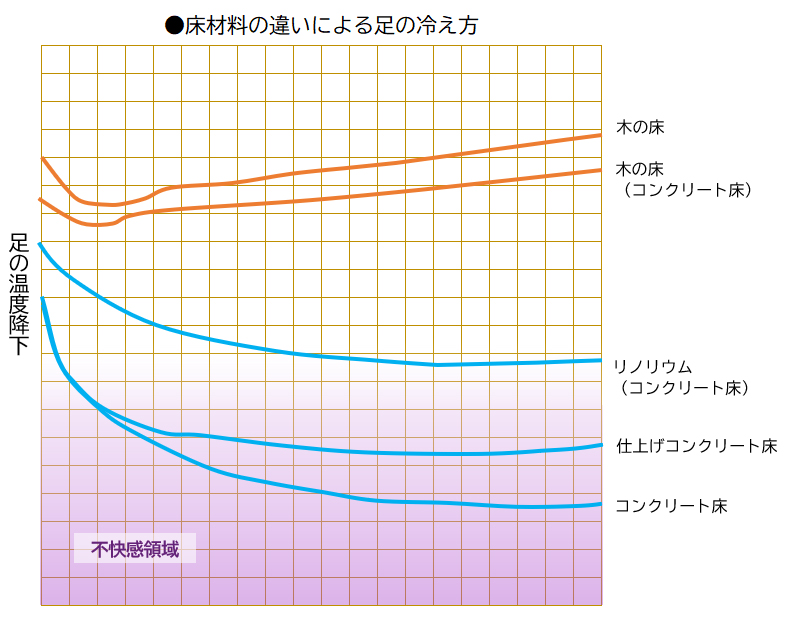

床の材料の違いによる足の冷え方について、名古屋大学環境医学研究所が実験した結果は次の通りでした。

昔から風呂場のスノコや鍋の捕り手に木材を使用しているので、熱を伝えにくい木材の性質を活かした生活の知恵といえます。

③弾力性の機能

木材は衝撃を適度に吸収する材料のため、子どもたちの膝や足首への負担を軽減されます。

④光と音の吸収性

人間の目は住まいの中でもまぶしさを嫌い、落ち着いた光を好みます。人間の目には反射率50~60%の光がもっとも心地が良いとされております。住宅などで天井や壁には木材や艶のない凸凹のある材料を使い直射日光が目に入らないようにしているのはこのためです。

人間に最も適した反射率はヒノキや畳で、スギや障子紙がこれに次いでいます。

軸組工法木造住宅の和室にスギやヒノキの柱、スギの天井板、障子、畳を使っているため光が優しく住む人の気持ちを和やかにするのはこれらの材料の持つ性質によるものです。また、木材は目に悪い影響を与える紫外線を吸収する働きが最も強い素材といわれています。

また、木材には適度の吸音性や残響効果があります。

世界的なバイオリストであるアイザック・スターンから最大の絶賛を受けた宮崎県立芸術劇場コンサートホールは内装にケヤキ(綾営林署産)をふんだんに使い、通称「ケヤキホール」とも言われ音響に最大の配慮をしています。

このように音の響きに気を遣う場所の材料として、木材は最も適しています。

下のグラフは、木材の吸音率を他の建材と比べたものです。人の話し声の中音域にあたる周波数(500ヘルツ)で調べたものですが、ガラスやコンクリートに比べると、木材や畳の吸音率が良いことが分かります。

⑤木材の強さ

同じ太さの鉄と木材を引きちぎろうとすれば、鉄の方が木材よりも強い力を必要とします。

しかし、同じ重さの鉄と木材で比べてみると木材の方が強いのです。また、重さあたりの圧縮強さを比較しますとスギ材ではコンクリートの5倍、引っ張り強さでは4倍の強さがあります。

わが国のように地震の多い国では軽くて強い木材で住宅を造ることは大きなメリットがあります。同じ震度の地震で建物が受ける地震力(振動エネルギー)は建物の重力に比例しますので、同じ強度の住宅であれば、木造住宅の方が地震に対しては被害が少ないと言うことになります。

過去の大きな地震被害の調査結果をみても、必ずしも木造住宅が倒壊し鉄筋コンクリート住宅や鉄骨造りの住宅が残ったと言うわけではありません。

新潟地震では木造住宅はほとんど殆ど倒れておりません。関東大震災のときは鉄筋コンクリート建造物の5%が倒れたのに対し、木造建築物では1%しか倒れなかったそうです。

平成7年1月の阪神・淡路大震災では木造住宅が大量に倒壊し、木造住宅は地震に弱いと言う風説が飛び交いましたが、倒壊した木造住宅の多くは昭和55年の建築基準法改正前の住宅であり、改正後の建築基準法に基づき建てたものであれば、地震に対し軸組工法木造住宅が鉄筋コンクリート造り・鉄骨造や2×4工法住宅より弱いということではありません。

木の家の疑問

Q.木の家って長持ちしないの?

A.正しく使えば、耐久性は高いです。

「木の家は良いが、腐って長持ちしないからなぁ」との意見もありますが、はたしてそうでしょうか?

木造住宅は湿気が腐れの要因であり、これは45㎝の床高の影響によるものと思われます。床高を10㎝高くすると住宅の寿命は10年延びるといわれており、通風を良くし雨漏りさえ防げば木造住宅でも50年以上は耐えられるものです。

「しかし、住宅金融公庫における木造住宅の融資期間は25年となっているので、これが耐用年数ではないのか」との意見もあります。

住宅金融公庫では、おおよその寿命を借入れた人の返済能力を建物の担保価値に組み合わせて決めたものであり、これが正しい寿命と言うわけではありません。

また、「腐る=住宅の寿命」と考える方も多いかと思いますが、住宅の部材すべてが一度に腐るわけではなく、痛んだ部分を取り替えることで、住宅の若さを取り戻すことが出来るのが軸組工法木造住宅の特色の一つです。

さらに、住む人の環境や家族構成に応じて増改築が容易にできます。他の工法の住宅では、軸組工法木造住宅のように部分的な手直しが簡単には出来ず、場合によっては全面建替えとならざるを得ないことも少なくありません。

軸組工法木造住宅は、良い材料を使い、建築基準法に定める基準に従いしっかりとした工事を行い、住む人が適切な手入れをおこなえば50年はおろか100年でも十分に耐えるものと言えましょう。

Q.木の家は火災に弱いの?

A.作り方を工夫すれば、「耐火性」を高められる。

木材は燃料の主役であったくらいなので、燃えることは事実です。しかし、ペラペラ燃える木材は2.7mmn合板などの薄いもので、10mm、20mmの合板になるとなかなか燃えません。同様に、45mmしかない角材はわりと燃えますが、105mmの柱や300mmもある太い梁のようなものだと燃えにくいものです。

木材の燃焼速度は1分間に0.6mm程度なので、30分間で18mm、両側から燃えても36mmにしかなりませんので、それ以上の厚みや太さがあれば木造住宅は燃えても倒壊しないで済むのです。

木材は高温下でも柔らかくなりませんが、鉄骨は高温になると曲がります。梁に軽量鉄骨を使用するよりは集成材など木材の方が、はるかに抵抗力があると言えます。

財団法人日本住宅・木材技術センターは、昭和61年1月に東京営林局東京木材サービスセンター構内において実物大の木造住宅の燃焼実験を行いました。この実験には真壁式木造住宅が使われました。この住宅には管柱は12cm角材、通柱には15cm角材と骨太の構造材を使用、サッシには木製サッシを使用し、各部屋を壁材で仕切る等の耐火構造としております。

実験の結果、着火後55分経過しても二階への延焼はなく木造住宅も造り方によっては耐火性を高められることを立証しました。

火災になると有毒ガスが発生し死亡者が出るなどして社会問題となり、ホテルやデパート等の大きなビル火災のたびに法の規制が強まっていますが、これらの有毒ガスは、プラスチック系統の寝具、衣類、器具、断熱材、内装材(壁面塗料、壁紙、ジュータン、カーテン等)などから出る塩素系ガスが主体であり、木材からはこのような有毒ガスの発生は多くはないです。

近年の軸組工法木造住宅は、外壁に耐火材を使用し、ふすまの難然化、天井の裏に石膏ボードを捨て張りしたり、構造材に骨太材を使用するなどして耐火性の向上に努めており、木造住宅が火災に弱いと言うことではありません。

Q.木の家は地震に弱いの?

A.建築基準法で要求される壁量を持ち、接合部を金物で緊結し、かつ常識的な間取りのものであれば、震度7の兵庫県南部地震のような極めて強い地震を受けても充分耐えうります。

平成8年、宮崎県は、県産材を使用した軸組工法木造住宅「みやざきの家」仕様の実物大の実験棟による耐震実験を行い、耐震性の検証を行いました。

実験は上述の多度津工学試験所の振動施設を使用し、神戸海洋気象台で観測された兵庫県南部地震の地震波(横方向818ガル、縦方向332ガルの2軸)を再現し、平成8年1月24日~26日の間実験が行われました。

当日使用された実験棟は、平均的な住宅の間取りに外装は広く採用されているサイディングボード張り、内装は1室を除いてプラスターボード張り、屋根はセメント釉薬瓦葺とし、構造材は「みやざきの家」仕様に基づき、管柱に県産スギ12cm角材、土台に県産ヒノキ12cm角材を使用しました。また、柱等は含水率20%以下の乾燥材のプレカット加工材を使用し、基礎と土台の間にはエアパッキンを使用したものとし、筋違いを減らしていく等など条件を変えながら徐々に建物の強度を弱くしながら、延べ6回の実験を行いました。

実験の1回から4回までは、仕上げ等に軽微な損傷が観測された程度で、特に大きな構造的な被害は観測されませんでした。

5~6回目の実験は通常の建物の状態ではなく、学術的なデータを得ることに主眼をおいた実験であったため、構造的な被害に併せ、一階部分の傾きが残りましたが、倒壊することなく持ちこたえました。

実験を直接担当された工学院大学の宮澤助教授は「筋違い等が適切に設置され適正な工事が施されていれば、在来軸組工法による木造住宅でも、兵庫県南部地震程度の地震に対して十分耐え得る」と述べておられます。

このように宮崎県が行った実験、財団法人日本住宅・木材技術センターが行った実験等をみても軸組工法木造住宅が地震に弱いということはないことが分かります。

Q.木の家は建築費が高いの?

A.作り方にもよるが、木の家も建築費は実質的には安い。

軸組工法木造は、その工事仕様により価格にかなりの幅があります。一般的な住宅であれば本当は木造の方が安いはずです。軸組工法木造住宅といえば数寄屋風のお金のかかる家と考えている方が意外と多いのです。

下の表をご覧下さい。

都道府県ごとの構造別工事費予定額

| 年次 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |

| 木造 | 1,565,391 | 1,216,785 | 1,049,690 | 1,044,555 | 1,398,827 |

| 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 6,713,180 | 3,235,546 | 3,962,323 | 8,302,711 | 1,956,365 |

| 鉄筋コンクリート造 | 30,353,934 | 25,450,818 | 28,637,403 | 28,834,416 | 23,083,295 |

| 鉄骨造 | 14,710,476 | 10,651,848 | 9,854,069 | 26,736,467 | 15,721,153 |

| コンクリートブロック造 | 14,190 | 7,390 | 147,320 | 9,706 | 6,804 |

| その他 | 54,693 | 313,398 | 848,704 | 53,788 | 221,379 |

(参考:e-Stat「建築着工統計調査」)

木造は、この表の中で2×4住宅、木質系プレハブ、軸組工法住宅の合計が計上されておりますので、軸組工法だけの単価は不明ですが、他の工法より高いということはありません。

地域による格差もありますので軸組工法木造住宅が鉄骨造よりはるかに廉価な場合も少なくありません。工事仕様により費用に相違が出てくるわけですから一概に木造が高いということはないことをご理解頂きたいと思います。

Q.木の家は住心地って悪いの?

A.木材の持つ特性を活かし、適切な竣工により、木の家は高い居住性(住み心地)を確保できます。

軸組工法木造住宅は居住性が良いと言っているのは、材木屋や林業家の手前味噌で一般の方々は必ずしもそうは思っていないと言う批判があります。

軸組工法木造住宅はガタピシで隙間風吹くというのがアルミサッシの宣伝文句で、この隙間風によりエネルギーが出入りするので木製サッシは非省エネルギーであると言うのが彼らの謳い文句でした。ガタピシするのは何も木材自体が悪いのではなく、そのような粗雑な建具を造ったことが悪いのです。

アルミニウムの熱伝導率はスギに比べると1,700倍もあり、このアルミニウム部分を通じてのエネルギーの出入りは無視出来ない量であるはずなのに、かつての木製建具が粗雑であったために木製建具が悪者にされたものです。

それから熱容量の問題があります。

コンクリートの住宅は冬は建物自体が太陽熱で暖まり、それが夜になっても冷えないので暖かいということがありますが、木造住宅はその逆になります。

しかし、夏はこの逆でコンクリートの住宅では夜になっても熱が冷めないで、一晩中クーラーなしでは眠れないということになります。

木造住宅の場合は風を通せば涼しく、一晩中クーラーのお世話にならなくはならないと言うことは少ないと思います。「住まいは夏を旨とすべし」とは兼行法師の有名な言葉ですが長い歴史の中で培われたのが軸組工法木造住宅であり、温暖多湿なわが国の環境に最も適した住まいなのではないでしょうか。

木材には熱を伝えにくい長所と室内の湿度を調節するという特徴も持っております。

最近建築される美術館等の宝物庫や図書館の図書収納庫には高度なエアコンが設備されておりますが、内装に木を使ったものが殆どであり、図書棚にも木製の棚が使用されております。

これは、エアコンだけでは微細な調節が出来にくいことによるものと考えられますが、人間の生活においても同様のことが言えるのではなでしょうか。

その他、軸組工法木造住宅は、ライフスタイルに合わせて間取りの変更や増築が、他の工法より容易に出来るなど居住性については優れた特色を持っておりますことをご理解頂きたいと思います。